Por Víctor Hugo Fux.- La competencia más importante en los casi 105 años que lleva transitados la historia del automovilismo deportivo local a partir de aquel primer desafío asumido por el Club Atlético de Rafaela en 1919, es uno de esos acontecimientos que merecen relatarse a título personal.

Quienes tuvimos el privilegio de ser testigos de la memorable e irrepetible «300 Indy», hace exactamente 53 años, conservamos vivo en el recuerdo los hechos, las situaciones y los protagonistas de aquella verdadera epopeya.

La fecha del 28 de febrero de 1971 quedará, por siempre, marcada a fuego. Pero, antes de ese domingo, se escribieron varios capítulos que es necesario repasar, quizás sin un estricto orden cronológico, pero que se presentan con absoluta nitidez en la memoria, a más de medio siglo de distancia.

Las gestiones se iniciaron con bastante anticipación, como lo requería un evento de semejante relevancia. Si en la actualidad resulta complejo negociar en ese nivel, en aquella época, se podía definir al emprendimiento como algo utópico.

El doctor Virgilio Márquez fue el responsable de llevar adelante un contacto que, se sabía previamente, iba a generar no pocas dificultades, teniendo en cuenta que hasta entonces los pilotos y autos de la denominada Fórmula Championship, salvo escasas excepciones, competían solamente en los Estados Unidos.

Intentarlo, al menos, valía la pena. Debieron pasar algunas generaciones dirigenciales a partir del momento que los más visionarios se ilusionaron con trasladar el espectáculo más convocante del deporte motor estadounidense hasta el otro extremo del continente.

Porque, según reflejaban las crónicas, que en algunas oportunidades aportaban un mayor entusiasmo a quienes soñaban con hacer realidad ese sueño, el objetivo, esa vez, aparecía como factible.

La determinación y el empuje de un grupo de emprendedores, liderados por el ingeniero Eduardo Ricotti, presidente en ese tiempo de la institución rafaelina, asumió el desafío, respondiendo con su peculio a la hora de afrontar un costo económico significativo.

Luego de un acuerdo preliminar, se sucedieron las visitas de Henry Banks, el emisario del United State Auto Club a esta ciudad, para inspeccionar las condiciones que presentaba el autódromo, pavimentado hacía apenas cinco años.

Las exigencias, en materia de infraestructura y de seguridad, obligaban a una transformación del escenario a utilizarse. Además de la inversión que esas modificaciones reclamaban, el tiempo acuciaba.

El compromiso era mayúsculo desde el lugar que se lo analice, pero el esfuerzo logró superar cada uno de los obstáculos que se fueron renovando en esos meses y que transcurrían con una celeridad increíble.

Muchísima gente. Hombres y mujeres, se involucraron en el proyecto. La fecha se acercaba de manera vertiginosa, pero nada ni nadie podría detener el conmovedor impulso de los gringos de manos curtidas que trabajaban casi sin pausas en un circuito que iba variando progresivamente su fisonomía.

En medio de tanto compromiso, hubo que solucionar un problema impensado, al tener que cambiar la aerolínea que transportaría a los estadounidenses, a los vehículos de competición y al arsenal de elementos que se utilizarían en aquella histórica carrera. El tema se resolvió con prontitud… y con una buena cantidad de dólares.

El arribo al aeropuerto de Paraná, nos hizo sentir más cerca de la realidad. Ni hablar del posterior traslado de los autos, que una vez llegados a Rafaela, fueron depositados en los talleres de Carlos y Américo Grossi, sobre calle 25 de Mayo, para ser derivados luego a los salones, en el lugar que ocupa actualmente el Supermercado Pingüino, en bulevar Lehmann.

Ubicado a poco más de dos cuadras del lugar en el que vivía con mis padres, dirigirme hacia ese santuario en el que descansaban los autos, se transformó en un compromiso ineludible, hasta que llegó, finalmente, el momento de llevarlos al autódromo, previo tránsito por un sector de tierra, que los yanquis aceptaron con una excelente predisposición, como una de las tantas reglas de juego.

No voy a olvidarme jamás de la sensación de felicidad que recorrió cada rincón de mi cuerpo en el momento que mi padre, entradas en mano para la tribuna de cemento, me hizo un regalo que seguiré valorando hasta mi último día. Como laburante, había realizado un esfuerzo muy grande, por tratarse de un lugar de privilegio, que me permitiría observar el recorrido completo del óvalo.

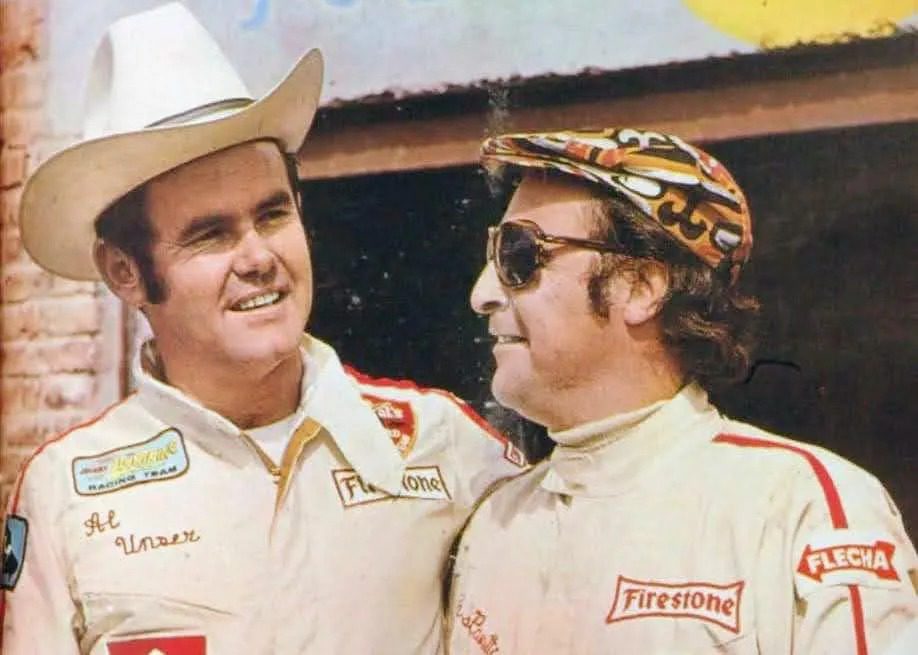

Hoy, a 53 años de las «300 Indy», tomo conciencia de la tremenda velocidad que alcanzaban esas máquinas cada vez que accedo a un dato estadístico. Para graficar esa realidad, simplemente puedo expresar que consumían en un puñado de segundos las rectas, que a partir de entonces ya no parecían interminables. Recuerdo la pole de Lloyd Ruby, el del típico sombrero tejano, bajando el minuto para completar la vuelta en una marca excepcional que hoy sigue vigente.

Desfilan en mi memoria, la contundencia del campeonísimo Al Unser con su increíble Colt – Ford, el mismo auto que tuve el privilegio de admirar una vez más, casi 40 años después, en el Salón de la Fama del Indianápolis Motor Speedway.

Aquel 28 de febrero de 1971, por obra y gracia de los dirigentes de Atlético y de la ciudad toda, Rafaela vivió durante varios días, una fiesta inolvidable. Como ninguna otra en sus casi 105 años de historia como escenario de competencias automovilísticas. Y que pretendo evocar, en este día, como un humilde, pero muy sincero homenaje, a quienes la hicieron posible.

Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/