Por Adán Costa.- María Remedios del Valle y Juana Azurduy son símbolos que representan a la mujer en la guerra por su emancipación.

Juana había nacido en Chuquisaca, Alto Perú en el año 1780, precisamente en el mismo territorio y tiempo en que la prepotencia colonial ejecutara públicamente, previo azotes y torturas, en las plazas de Cuzco y de La Paz a Micaela Bastidas y Bartolina Sisa, heroínas de la revolución social más conmovedora que haya conocido la América colonial. Éstas hicieron la revolución junto a sus esposos Túpac Amarú y Túpac Katari. Hacia 1810, vivían en el Alto Perú, más de un millón de personas; en las Misiones, unos doscientos mil y en Buenos Aires apenas cuarenta mil.

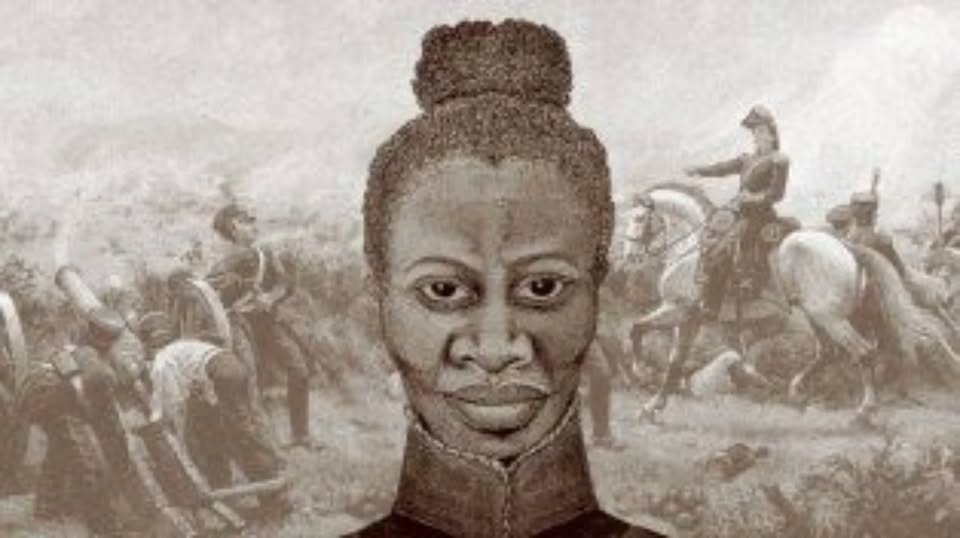

La mulata afroamericana María Remedios del Valle; la aimara Gregoria Apaza, hacedora de la toma de Sorata en 1781; la pehuenche Martina Chapanay, nacida en las Lagunas de Guanacache, San Juan, luchaban por algo más que predominio europeo en América.

Martina Chapanay fue mensajera en el Ejército de los Andes en 1817, en esos mismos Andes que las comunidades indígenas autorizaron el paso a José de San Martín. Pocos saben que sin ese permiso, no hubiera existido jamás un país que llamado Argentina. Entonces ¿por qué peleaban estas mujeres? Pelearon por el destino de su sangre y de su condición, las que culturalmente estaban siendo arrasadas. De allí ese carácter irreductible.

La madre de Juana Azurduy, Eulalia Bermúdez, era «chola» al igual que la propia Juana, hijas de mujeres indígenas y padres nacidos en España. Eran despreciadas en esa condición de mujer y por su linaje indígena, hasta incluso por sus mismos progenitores.

María Remedios del Valle sufrió infinitos padecimientos, hija de esclavos traídos a la fuerza a los puertos esclavistas de Veracruz, La Habana, Santo Domingo, Cartagena de Indias, Montevideo o Buenos Aires, atravesando el océano Atlántico a la fuerza desde el Senegal o el Congo africanos.

María Remedios del Valle, probablemente anotada bajo el apellido de su esclavista, como se imponía en la usanza de la época, sólo pudo apaciguar su dolor alistándose en el ejército. Seguramente tuvo que disfrazarse de varón para ingresar a las milicias en 1807, pero lo cierto es que Manuel Belgrano termina haciéndola por su valor capitana en las batallas de Tucumán de 1812 y Salta de 1813, las que fijaron el límite norte de la Argentina.

Mucho tiempo antes, la mestiza guaraní María Muratore, también tuvo que vestirse de hombre en 1573 para meterse en la excursión colonial del vasco Juan de Garay desde Asunción al Río de la Plata por el río Paraná. El “río de las congojas”, escribió Libertad Demitrópulos. En esa excursión alucinada, Garay fundó la ciudad de Santa Fe en el actual Cayastá, donde reconoció la preexistencia de los calchines y mocoretáes como sus verdaderos dueños.

Estas condiciones son las que reivindicamos cuando hablamos en el presente derechos de la preexistencia. Lo indígena, lo afroamericano caminan juntos en estas disputas permanente contra la invisibilización, el racismo, la brecha cultural y la desigualdad de derechos. Penosamente no existe el predominio de algunos sin el ocultamiento de otras y otros.