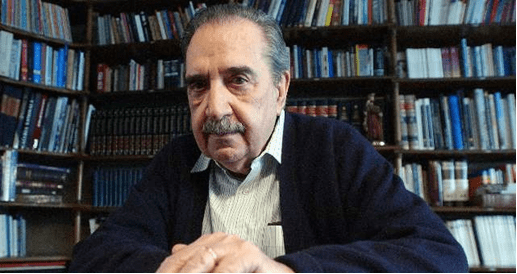

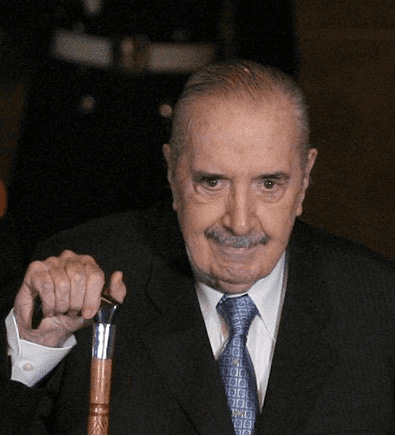

Por Ricardo Miguel Fessia.- El martes 31 de marzo del 2009 corrió la noticia del fallecimiento de Raúl Alfonsín, presidente de los argentinos durante el período 1983-1989 y símbolo del retorno a la democracia en nuestro país.

Se sabía de su enfermedad, pero no de su tan pronto desenlace. Causó impacto la novedad. Dentro de esos, a unos más que a otros.

Desde hacía ya varios meses tuve la sensación que el tiempo lo había llevado. Si bien era consultado por propios y ajenos, su mensaje ya no era escuchado, su idea de país o de sociedad, una república con independencia de los poderes y con ética, no estaba en la agenda de nadie. Si bien las autoridades le hicieron un homenaje, no superó de ser una postura con bastante hipocrecía, casi cínica, para lograr una foto y colgarse el gesto como una medalla pírrica. La circunstancial dueña de casa, con la gloriola que le daba ese hecho, hablo con tono melifluo sobre el homenajeado.

Algunos otros también se sumaron, en lo que bien podría ser in coro de turiferarios.

Como todo hombre político, Alfonsín tuvo sus aciertos y sus desaciertos, sus luces y sus sombras, sus blancos y sus negros. Entre las luces, debemos destacar que desde antes de la llegada del Proceso, defendió la importancia fundamental de los derechos humanos. En ese contexto, fue cofundador en 1975 de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego se opuso a la trágica dictadura militar del período 1976-1983. Una vez en el poder, juzgó a la cúpula militar encargada de crímenes de lesa humanidad en un juicio que es actualmente un ejemplo a nivel mundial. Siguiendo sus principios, se enfrentó al poder de las grandes corporaciones. Por un lado, no dudó en confrontar con los sindicatos peronistas y sus intereses burocráticos corporativos a partir del intento de la Ley de Reordenamiento Sindical (“Ley Mucci”). Por el otro, se opuso, en una primera instancia, a las políticas neoliberales de la dictadura a partir de un plan de desarrollo neokeynesiano (“Plan Grinspun”). Finalmente, se enfrentó a la corporación militar derogando la fatídica Ley de Autoamnistía que defendía el peronismo ortodoxo liderado por Ítalo Lúder y los cuerpos orgánicos del mismo, en un proceso inédito y no repetido en toda América Latina e incluso en el mundo, enjuició a los integrantes de las Juntas militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976, aunque señalando, desde antes de su arribo al poder, la necesidad de fijar tres niveles de responsabilidad por los crímenes del “terrorismo de Estado”. En dicho marco cabe destacar, además, su fuerte discurso crítico del autoritarismo y la intolerancia que reinaba en el país y el necesario respeto a la pluralidad de opiniones y el disenso que son propias del sistema democrático. Además, debemos señalar la desactivación de toda idea de conflicto con Brasil a partir de la conformación de una relación bilateral que sería antecedente del Mercosur (acuerdo de Foz de Iguazú), la consulta popular y el acuerdo de paz con Chile de 1985 (acuerdo de Beagle), su crítica al embargo cubano por parte de Estados Unidos y a las nefastas políticas neoliberales de la dictadura y del binomio Reagan-Thatcher, su oposición casi solitaria a la trágica guerra de Malvinas de 1982 y al “modelo neoconservador” de Carlos Menem (1989-1999) y su defensa en favor de la ley del divorcio (1987), lo que le valió la oposición de los sectores ultraconservadores vinculados a la Iglesia católica.

Anotamos, en la parte no tan destacable, en primer lugar, su imposibilidad de acabar con el largo problema de la hiperinflación y sus sucesivos fracasos, en ese sentido, en el campo económico y social a partir de la aplicación del Plan Austral de 1985 y del Plan Primavera de 1988. Por otro lado, aunque siempre había planteado los tres niveles de responsabilidad, podemos incluir también entre sus sombras las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que garantizaron la “impunidad” a los oficiales medios y bajos y la firma del Pacto de Olivos de diciembre de 1993, que le permitió a Carlos Menem (1989-1999) reformar la Constitución para ser reelegido como Presidente poco después. Finalmente, podemos señalar la imposibilidad de controlar al poder sindical y su posterior inclusión en el seno del Gobierno a partir de 1987, con la incorporación de algunos sindicalistas peronistas del gremio de Luz y Fuerza (con Carlos Alderete a la cabeza) en el Ministerio de Trabajo. En ese contexto, si la revalorización de los principios democráticos fue positivo para terminar con el autoritarismo del Proceso, cabe mencionar la desilusión causada por la promesa incumplida de oponerse al “pacto sindical militar”, la utopía deshecha de garantizar que “con la democracia se come, se cura y se educa” y la ruptura del vínculo de representación política iniciado tras la famosa frase “La casa está en orden”, de abril de 1987, y el posterior acuerdo con el coronel Aldo Rico para garantizar el “perdón” a los militares “carapintadas” que se habían sublevado contra el orden constitucional cuando tenían casi intacto su poder de fuego.

Se ha debatido bastante si Alfonsín no pudo, no supo o no quiso enfrentarse fuertemente a los militares y a los sindicatos peronistas y si terminó traicionando a la ciudadanía con su famosas y desafortunadas frases “Felices Pascuas…. La casa está en orden”. Del mismo modo, se ha acusado a Alfonsín de defender un sistema de democracia “formal” en el que el régimen democrático de gobierno solucionaría todos y cada uno de los problemas, lo que lo habría llevado a dejar a un lado el componente de justicia social propio del peronismo tradicional. Para otros, en cambio, Alfonsín garantizó la democracia, la unidad nacional y la paz social con las llamadas “leyes del perdón” y no pudo hacer nada frente a la presión corporativa de los grandes empresarios (especialmente la Sociedad Rural Argentina), los militares (quienes le hicieron varios levantamientos) y la burocracia sindical (que le realizó 13 paros generales de la mano del gremialista Saúl Ubaldini y se opuso a muchas de sus medidas desde los parlamentarios de extracción peronista en el Congreso). En ese contexto, algunos destacan la fuerte presión de los militares tendientes a realizar un nuevo golpe de Estado en 1987, o hacen mención al “golpe de mercado” de febrero de 1989 del sector agroexportador en confluencia con algunos otros sectores del establishment nacional e internacional para desbaratar al gobierno del líder radical. Finalmente, algunos otros señalan la idea de que Alfonsín “pactó” con Menem a fines de 1993 para garantizar una división de poderes más republicana que acercara al país a un sistema de parlamentarismo de tipo europeo en un contexto en el que el triunfo del dirigente justicialista en las elecciones a realizarse en mayo de 1995 presidenciales estaba prácticamente asegurado.

No vamos ahora a inmiscuirnos en el detalle de estos largos debates que fueron, son y seguirán siendo motivo de largas y acaloradas polémicas. Lo que queremos destacar es que, con sus aciertos y sus desaciertos, sus virtudes y sus errores, Alfonsín fue un hombre fuertemente comprometido con la defensa de los derechos humanos, el liberalismo político y los valores del republicanismo democrático. A diferencia de muchos de los actuales políticos, formados a partir de imágenes construidas desde el marketing electoral y las encuestas de opinión, o con pretensión de ser gerentes dedicados a la “gestión” pública del Estado, como si este fuese una empresa privada que debe maximizar sus ganancias y optimizar la eficiencia, Alfonsín reivindicaba a la política en su sentido más fuerte, como búsqueda de un proyecto colectivo de bien común en un marco de respeto a las opiniones diversas y el necesario diálogo social pluralista. No era una especie de “santo”, como se lo quiso mostrar tras su inmediato fallecimiento desde los grandes medios de comunicación de masas y una porción de la sociedad, quizás intentando redimirse inconscientemente tras haber respaldado el golpe militar y la “gesta patriótica” de Malvinas. Tampoco era un “demonio”, como sigue sosteniendo una porción importante de la izquierda nacional y algunos estratos medios.

El ex Presidente tuvo errores y muchos aciertos, como todo hombre que se digne de tal, pero sobre todo, tuvo fuertes e irrenunciables convicciones políticas. Muchas veces ellas lo obligaron a chocar con la fortaleza de algunas corporaciones que lo llevaron a retroceder. En otros casos, como en el tema económico, fue la propia incapacidad de su Gobierno lo que lo llevó, en gran medida, a entregar el mando unos meses antes de terminar su mandato. Es justo reconocer, de todos modos, más allá de ciertas cuestiones que no supo, no quiso o no pudo hacer, su honestidad intachable en la función pública, cuando desde 1989 en adelante no vemos más que corrupción y enriquecimientos personales en el manejo de la cosa pública. Debemos reconocer también su histórica defensa de los derechos humanos, no sólo como respeto a la diversidad y el pluralismo de opiniones, a la posibilidad de expresar las disidencias tras décadas de hegemonismo y autoritarismo, sino también en su lucha (no siempre acertada y eficaz) por terminar con la desnutrición, el hambre y las desigualdades sociales (Plan Alimentario Nacional). Un hombre que tuvo el coraje y el valor de oponerse, casi en soledad, a la trágica guerra de Malvinas de 1982 y de criticar al neoliberalismo de Reagan y de Menem cuando muy pocos lo hacían, si bien terminaría pactando con este último su posibilidad de presentarse a la reelección. Pero además, se trató de un hombre que se atrevió a juzgar a las Fuerzas Armadas, en un contexto sociohistórico y cultural en el que nadie en toda la región latinoamericana, e incluso en todo el mundo, se había animado a realizar hasta entonces. El legado del “Nunca más” no es sólo un par de palabras huecas y sin sentido, sino que simboliza el fin de una época trágica para nuestro país, la época más trágica que hemos vivido y que «nunca más» podemos repetir. Esa frase, y el juzgamiento a los militares, adquiere la importancia en el sentido que le otorga la pragmática de los actos de habla de John Austin, construyendo discursivamente una nueva realidad, del mismo modo que la Declaración de los Derechos Humanos de 1945 inauguró la vieja idea rousseauniana de que los hombres nacen libres e iguales y deben permanecer como tales. Si bien el reciente golpe de Estado de Honduras es una amenaza y una alerta importante para la región, parece no existir en la actualidad aquel peligro acechante de que retorne el régimen dictatorial a nuestro país. Además del relativo respaldo al régimen democrático que se observa actualmente en la ciudadanía, los diversos poderes dominantes ya no tienen aquel consenso social necesario para regresar a esa trágica etapa, al menos no en las condiciones de los años 70. Gran parte de este avance democrático, iniciado con orgullo y tesón por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y continuado y profundizado por otros gobiernos, se lo debemos al ex presidente Alfonsín. Es cierto que la democracia sin igualdad social no es una democracia realmente completa y acabada. Alfonsín no logró extender este tipo de democracia institucional al campo social, garantizando la promesa de curar, educar y alimentar al pueblo. Su estrecha relación con los grupos más concentrados de la “patria contratista”, favoreciendo numerosos negociados económicos para este sector, al igual que su trágico final en medio de los saqueos, la hiperinflación y las ollas populares exigiendo comida en un contexto de incremento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad social, también forman parte de su innegable legado y cimentarían el profundo cambio político, económico, social y cultural producido con la llegada al poder de Carlos Menem.

Adelantamos que Alfonsín no debe ser beatificado como un santo, tal como se lo ha presentado épicamente desde la gran mayoría de los medios de comunicación de masas tras su fallecimiento. Tampoco debería ser señalado como el padre de la democracia, ya que hubo muchos “padres” que, como las Madres de Plaza de Mayo y algunos dirigentes políticos de ese entonces, contribuyeron, y mucho, en esta lucha por una sociedad más justa, plural e igualitaria. El presidente Alfonsín cometió también grandes errores políticos. Un legado negativo que no logró controlar e incluso agravó la hiperinflación, que otorgó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que realizó el Pacto de Olivos con Menem, que no logró extender la democracia al campo de la igualdad social, que defraudó a mucha gente que creía que la democracia de por sí traería consigo justicia social y bienestar para todos, o que se sintió defraudada por el acuerdo con el sector militar a partir de 1987. Sin embargo, sus múltiples errores y desaciertos no pueden hacernos olvidar su fuerte legado a favor de una república democrática en la que todos y cada uno de los ciudadanos podemos expresar libremente nuestras opiniones políticas sin miedo a ser “desaparecidos” por pensar o sentir diferente a lo impuesto desde el poder. Un legado que recuerda la importancia fundamental que adquiere la política, actualmente vinculada a la búsqueda de intereses meramente particulares y a la corrupción, en la búsqueda de un proyecto colectivo que nos permita vivir y proyectar un futuro mejor para nuestra sociedad. Un legado, en suma, en el que las convicciones y las ideas van por encima de los manejos de marketing a partir de la profusión de encuestas y de la visión de una tecnocracia gerencial que, ahora de la mano de la nueva derecha -con varios nombres-, hace política desde la antipolítica.

Se trata de un hombre con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores, con sus blancos y sus negros. En estas pocas cuartillas conmemorativas, pretendemos enfatizar su indiscutible legado a favor de la república democrática. En los tiempos actuales de falta de convicciones, de manejo particularista de la cosa pública, de resabios autoritarios que nos vienen del Proceso y que retornan cíclicamente en el discurso cuasi-fascista de la “mano dura”, de no respeto a las opiniones ajenas, de rechazo e intolerancia al conflicto y a la pluralidad social como constitutivas de la democracia, de candidatos formados en el marketing político, en los think tank o con pretensiones de administrar tecnocráticamente el Estado como si fuese una empresa que debe maximizar las ganancias individuales, el legado positivo de Alfonsín con sus fuertes convicciones ideológicas, su honestidad intachable y su firme reivindicación de la política, el disenso y el respeto de los derechos humanos, debe y merece ser destacado como un ejemplo a seguir para las futuras generaciones.

El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.